Das neue Schiff

Eisige Temperaturen, teils dickes Meereis, darunter tausende Meter tiefe Ozeane voller Leben und ein Meeresboden, in dem Informationen über die geologische Vergangenheit unseres Planeten gespeichert sind: Das ist die Umgebung, in der der neue Eisbrecher unterwegs sein wird. Als weltweit herausragende Forschungsplattform und als Flaggschiff für die deutsche Klimaforschung ist die Polarstern das Tor zur Arktis und Antarktis.

Vielseitige Forschungsplattform

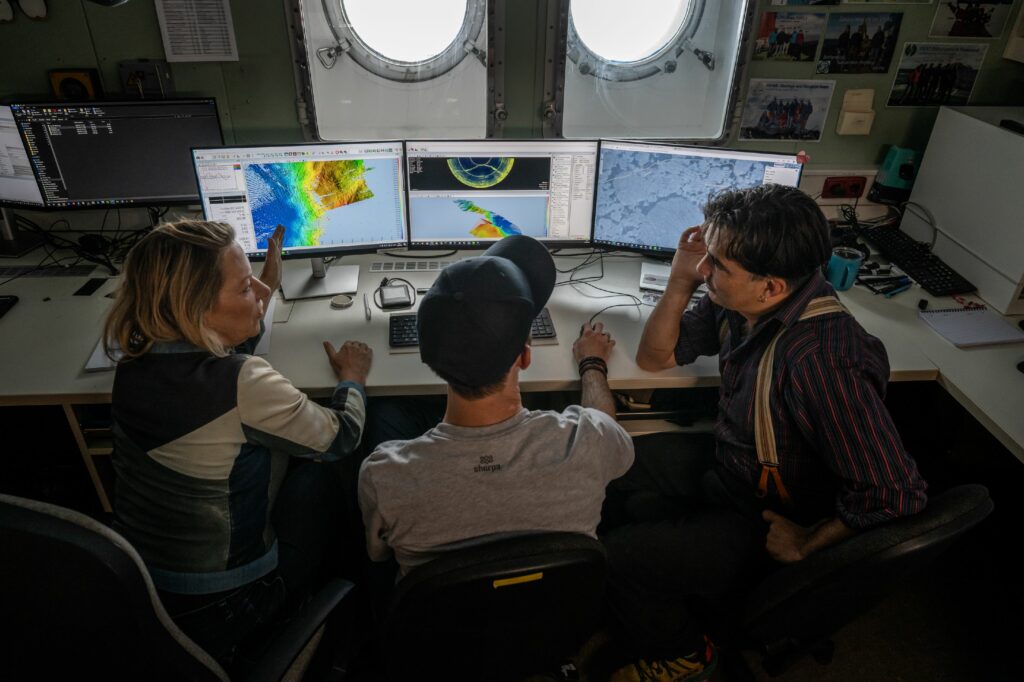

Das Schiff beheimatet alle meereswissenschaftlichen Disziplinen: von Geologie und Geophysik über Biologie, Ozeanographie bis hin zur Meereis- und Atmosphärenforschung. Bis zu 90 wissenschaftliche Expeditionsteilnehmende und 50 Crewmitglieder finden hier ein Zuhause auf Zeit. Ihnen bietet die neue Polarstern einen sicheren Hafen, um die faszinierenden Polarregionen zu erforschen. Sie wird mit zahlreichen unterschiedlichen Laboren und verschiedenen fest eingebauten Systemen von Fächerecholoten bis hin zu Sensoren für meteorologische Beobachtungen sowie digitaler Infrastruktur ausgestattet. Mit all diesen Ausstattungen und technischen Möglichkeiten soll die neue Polarstern wie ihre Vorgängerin ganzjährig in Arktis und Antarktis im Einsatz sein, um Daten aus den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen unseres Planeten zu liefern. Denn was in den Polarregionen passiert, betrifft uns alle: Die globalen Meeresströmungen verändern sich ebenso wie atmosphärische Zirkulationsmuster, die das Wetter weltweit beeinflussen. Die Ozeane sind Nahrungsquelle und Kohlenstoffdioxidspeicher, sie dienen als Erholungsgebiet, liefern Bodenschätze und eröffnen globale Transportwege. Diese Leistungen sind gefährdet. Die neue Polarstern gibt Forschenden aus der ganzen Welt die Möglichkeit, insbesondere in den Polargebieten entscheidende Erkenntnisse zu dem tiefgreifenden Klimawandel zu gewinnen, in dem unser Planet steckt. Dieses Wissen benötigt die Gesellschaft dringend, um die richtigen Entscheidungen zu Klima-, Umwelt- und Naturschutz zu treffen – für die Zukunft der Polarregionen, die Lebensvielfalt an Land sowie im Meer und für kommende Generationen.