Lack, Holz und Stahl

Bei der neuen Polarstern kommt das Thema Nachhaltigkeit an verschiedenen Stellen ins Spiel. Interessierte Werften, die sich für den Bau des Schiffes bewerben wollten, mussten nicht nur hohen Anforderungen in Sachen Umweltmanagement, Gesundheits- und Arbeitsschutz gerecht werden, ihre Lieferketten dokumentieren und die Verwendung zertifizierter Materialien darstellen. Entscheidend war auch, dass beim Bau vor allem nachhaltige Materialien zum Einsatz kommen. Das betrifft beispielsweise das für das Deck verwendete Holz, die Inneneinrichtung oder die großen Mengen von Lacken, Ölen und anderen Beschichtungen, die auf einem Schiff benötigt werden. Einer der größten Materialposten sind jedoch die bis zu 14.000 Tonnen Stahl, die allein für den Schiffskörper verbaut werden. Die Produktion dieses Materials setzt große Mengen Kohlenstoffdioxid frei: Zwei Tonnen CO2 pro Tonne Stahl sind ein üblicher Wert. Da Stahl für den Einsatzbereich des Schiffes jedoch ein alternativloser Werkstoff ist, wird der Materialeinsatz so gering wie möglich gehalten werden. Die modernen Produktionsanlagen der Werft ermöglichen eine weitestgehende Reduktion des Stahlverschnitts. Zudem wird voraussichtlich grüner Strom für die Fertigung und das Verschweißen der einzelnen Sektionen verwendet, um den Kohlenstofffußabdruck durch den Bau des Schiffes maximal zu reduzieren. Trotz der Herausforderungen wird die Polarstern-Nachfolge die Kriterien des Umweltzeichens „Blauer Engel“ für umweltfreundliches Seeschiffdesign aller Voraussicht nach erheblich übererfüllen.

Heimlich und leise

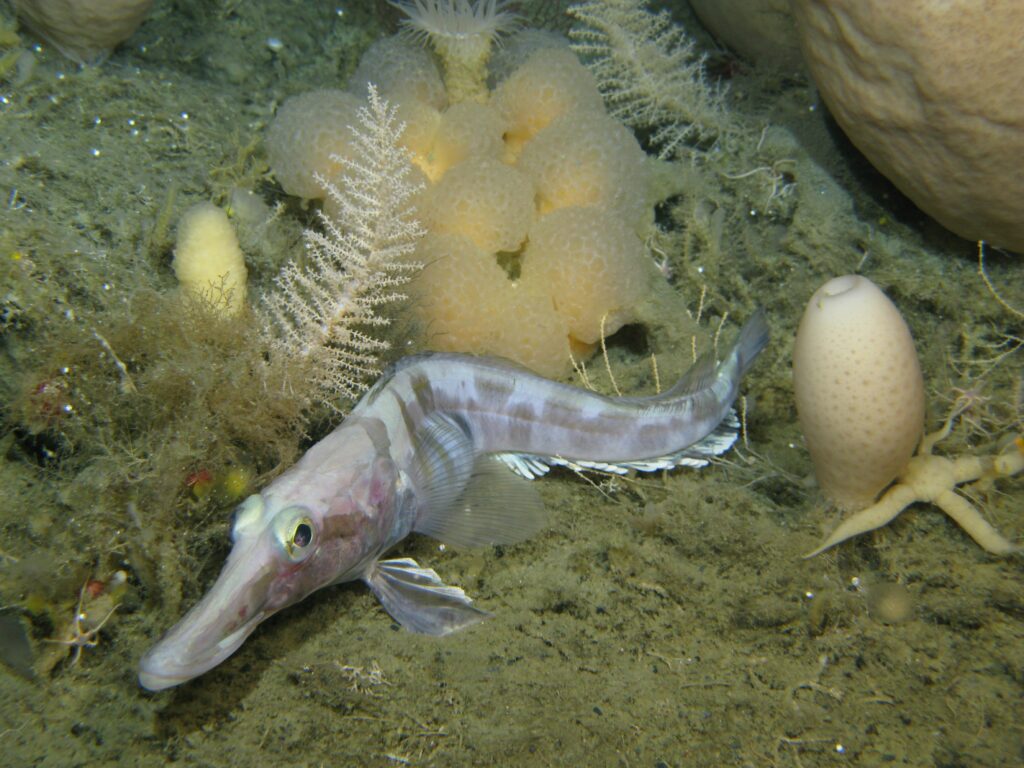

Auf ihren Forschungsfahrten wird die neue Polarstern oft in sensiblen, weitgehend unberührten Gebieten unterwegs sein. Dort soll sie möglichst wenig Spuren hinterlassen. Hierfür wird der Umwelteinfluss des neuen Forschungseisbrechers im Schiffsbetrieb auf ein Minimum reduziert. Dies ist unter anderem durch moderne Schiffskläranlagen möglich, sogenannte Membran-Ultrafiltrationskläranlagen, die das Abwasser von nahezu allen unerwünschten Bestandteilen wie Mikroplastik oder auch Nährstoffen befreien. Die an Deck verwendeten Hydrauliköle sind zudem biologisch abbaubar. Der Rumpf bekommt eine besonders harte Beschichtung, die sich auch bei Eiskontakt kaum abreibt. Dies ist ein Fortschritt gegenüber vielen anderen Schiffen, von deren Rümpfen während der Fahrt oft Farbpartikel und Biozide aus sogenannten Antifouling-Anstrichen ins Wasser gelangen, die den Bewuchs mit Algen, Muscheln und anderen Meeresbewohnern verhindern sollen. Um diese „blinden Passagiere“ an einer Mitfahrt auf der neuen Polarstern zu hindern, ist Technik verbaut, die dies gezielt vermeiden kann. Neben einer regelmäßigen Bewuchsreinigung des Rumpfes profitiert das Schiff von den Schwankungen der Meerwassertemperatur zwischen den Forschungsgebieten. Diese extremen Temperaturunterschiede überleben nur wenige dieser Organismen. Neben den stofflichen Belastungen kann auch der Lärm von Schiffen für Meeresbewohner zum Problem werden, da er zum Beispiel das natürliche Verhalten von Fischen und die Kommunikation von Walen stört. Deshalb wird die neue Polarstern ein besonders leises Schiff sein, das sogar die Unterwasserschallemissions-Grenzwerte des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) weitestgehend einhalten soll. Die Einhaltung dieser Grenzwerte ist freiwillig und schafft bisher kein anderer Eisbrecher dieser Leistungsklasse.

Weg mit den Hindernissen

Die neue Polarstern wird ein möglichst barrierefreies Schiff sein. Das ist vor allem im Interesse von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Darüber hinaus erleichtert es auch das wissenschaftliche Arbeiten an Bord. Schließlich müssen auf einem Forschungseisbrecher jeden Tag große Geräte und schwere Materialkisten bewegt werden. Da stört jede überflüssige Schwelle und jeder zu enge Korridor. Steile Treppen oder Türen, die sich nicht per Knopfdruck öffnen und schließen lassen, können schnell zum Hindernis werden. Sich über solche Details Gedanken zu machen, ist in der Schifffahrt, mit Ausnahme von Kreuzfahrtschiffen, noch nicht sehr weit verbreitet. Beim Bau der neuen Polarstern aber wird vieles von Anfang an mitgedacht. Eine möglichst einfache Orientierung an Bord ist ebenfalls ein großes Thema. Für die feste Schiffsbesatzung mag das kein Problem sein. Doch auch Gäste und Expeditionsteilnehmende, die erstmalig an Bord gehen, sollen sich schnell zurechtfinden. Hierfür können beispielsweise tastbare Markierungen an den Handläufen und in unterschiedlichen Farben gestaltete Decks hilfreich sein. Dies kann auch im Notfall besonders wertvoll sein, um keine kostbare Zeit zu verlieren.